目標設定って難しいですよね💧

良いユニット目標を立てたいユニットリーダーさんに、考え方を伝授します。

この目標設定によって、楽しく仕事ができる時間が増えたらうれしいです。

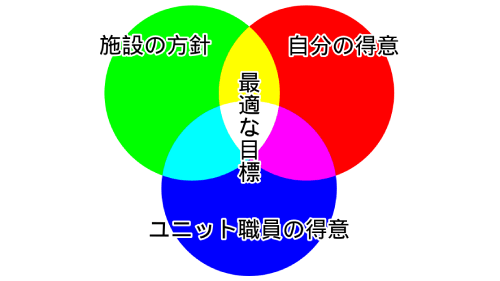

ユニット目標は「施設の方針」と「自分の得意」が重なるところを探そう

どちらかしか考えていない職員が多い

「施設の方針」をもとにユニット目標を考えるユニットリーダーさんの方が多数派かな。

「施設の方針」とは、事業計画だったり介護主任の指示だったりですかね。

これだけから考えると、どうしても「やらされてる感」が出てしまいがちです。

また、「自分の得意」なことや、やりたいことを目標にするリーダーさんもいるでしょう。

主体的に考えて行動できる人物は貴重で、大変すばらしいと思います。

ただ、例えば施設の方針が「安全にケアをして事故を減らそう」なのに対して「レクリエーションに力をいれて、たくさん外出したい」という目標では、なんだかチグハグですね。

上司からの評価も上がりにくそうです。

そこで、『「施設の方針」の中で「自分の得意」な要素がないか探してみよう。』というのが、今回の主旨です。

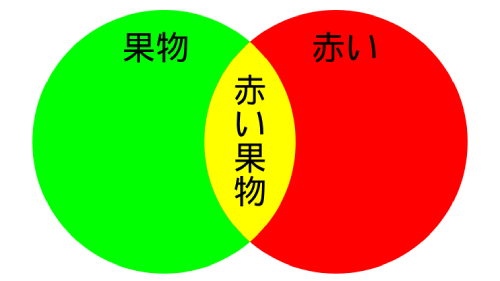

ベン図を使って情報を整理しよう

ベン図とは「果物」「赤い」→「りんご」

みたいな感じです。

こんなイメージで「施設の方針」と「自分の得意」が重なる部分はないかなーって考えると良いかもしれません。

目標を考えるには、どっちも大事な要素ってことなんですね。

できれば「ユニット職員の得意」も入れたい

当然、要素が増えれば増えるほど答えが見つかりにくくはなります。

完ぺきではなくても、これが見つけられたら目標を達成する可能性は上がるでしょうね。

強みを活かして働くことが低ストレスで成果を上げるコツ

ユニット目標だけでなく、仕事で何を頑張るかを考える時にも使える

時には、苦手を克服するのも大事です。

でも、楽しく仕事をしたり、自分の得意をいかしたりする方が、成果も大きくなるんじゃないかなーと思います。

自分は割と受け身なタイプなので「法人から求められていることの中で、自分が得意なことや好きなことは何かな」と考えるようにしています。

例えば自分の場合だと、数字をまとめたり、そこから傾向を読み取ったりするのが好きだし、スケジュールの調整、文章校正、意見をまとめる、とかは得意かもしれません。逆に新しいアイデアを出したり、強引に話を進めたり、親身になって話を聞いたりするのは苦手ですね。

できるだけストレスなく仕事がしたいので、得意分野で勝負できるように心がけています。

「自分に何が求められているのかを理解すること」

「自分自身と向き合うこと」

この2つを考えて、重なるところを見つけましょう

ユニット目標の具体例

おまけとして、ユニット目標の具体例をご紹介します。

ざっくりとした目標が多いので、実際に目標を考える時にはもう少し具体的にした方が良い場合もあると思います。

利用者の生活支援・QOL向上

1. レクリエーションを充実させる

目的:入居者さんの生活に楽しみや生きがいを提供し、心身の活性化を図る。

具体的な取り組み:

- 季節ごとのイベントや趣味活動を企画・実施する

- 入居者さんの興味や嗜好に合わせたプログラムを導入する

- レクリエーションの効果を評価し、継続的な改善を行う

入居者さんが本当に楽しめるものを探すってことで、まずは、入居者さんの生活歴を確認するのも良いかもしれません。個人に注目したレクもアリだと思います。

さらに職員も楽しめるようなものだと、イイですよね。職員個人の特技ややりたいことをいかした計画ができると良いです。

あとは、小さなレクをルーティン化させるのも良いです。例えばおやつ前の10分間は体操の時間とか。

逆に大きな企画で、運動会をするとかでも楽しいかもしれませんね。

2. 外出の機会を増やす

目的:地域との交流や自然との触れ合いを通じて、入居者さんの社会参加を促進する。

具体的な取り組み:

- 近隣の公園や商業施設への外出支援を行う

- 地域イベントへの参加を企画する

- 外出時の安全対策を徹底し、安心して参加できる環境を整える

小さい取り組みなら、施設の敷地内でお散歩でも良いですよね。外に出るだけでも気分が変わりそうです。

入居者さんの好きなものをリサーチしておいてコンビニで食べたいものを買うとか、足りなくなった衣類を商業施設で一緒に選んで買うとか。

定番のお花見もイイですね。

3. 居室をきれいに保つ

目的:快適な居住環境を維持し、入居者さんの安心感と満足度を高める。

具体的な取り組み:

- 定期的な清掃と整理整頓を実施する

- 入居者さんの好みに合わせた居室の装飾や配置を行う

- 清潔な環境を保つことで、感染症の予防にもつなげる

ちょっとレベルが低めかもしれませんが、取り組みはしやすいでしょう。

ふとんをしっかりたたむとか、タンスの上に物を置きっぱなしにしないとか。

居室担当がそれぞれの入居者さんの部屋を受け持って、職員同士でチェックするのもアリかもしれません。

共有スペースのしつらえをみんなで考えてやっていくのも楽しいかも。期間限定で、夏場は南国風とか、昭和をイメージした飾りつけとか。

事故防止・介護技術の向上

4. アザなどの外傷を減らす

目的:介助時の事故や接触による外傷を防ぎ、利用者の安全を確保する。

具体的な取り組み:

- 正しい介助技術の習得と実践を促進する

- 職員間での情報共有を強化し、リスクの早期発見に努める

- 定期的な研修を通じて、事故防止の意識を高める

原因と対策をきっちりと切り分けて考えるのが大事ですね。職員個人を責めるような方向性にいかないように注意が必要です。

単純に移乗の技術を学ぶとかでも、まわりまわってケガが減れば良しとすれば良いかもしれません。

5. ヒヤリハットを増やす

目的:小さな異変やリスクを見逃さず、重大な事故を未然に防ぐ。

具体的な取り組み:

- 日々の業務での気づきを積極的に報告・共有する文化を醸成する

- ヒヤリハット事例の分析と対策を定期的に行う

- 職員の観察力と危機意識を高める研修を実施する

単純にヒヤリハットの数を増やすのが一番わかりやすいですが、それだけだと事故予防にはならないので要注意ですね。ある程度の期間で区切って評価しているのが良いでしょう。

まずはリーダーが見本を見せないとダメな目標です。

みんなでミーティング内で分析を行うのが良いと思いますが、原因に対してどういう対策をしていくかという結論まで導いていくのが大事ですね。

6. おむつやパッドからのモレを減らす

目的:排泄ケアの質を向上させ、利用者の快適さと衛生環境を保つ。

具体的な取り組み:

- 適切なサイズや吸収量の製品を選定する

- 排泄パターンの把握と記録を行い、交換タイミングを最適化する

- 職員への教育を通じて、正しい装着方法を徹底する

パッドの業者さんに研修を依頼したり、職員同士で介助の方法を確認したりと、まずは技術にフォーカスして基本を確認するのが取り組みやすいですね。

次にモレてしまう原因の分析や、それに対する対策として排泄介助のタイミングや排泄アイテムの検討、排便のコントロールなど排泄に関するケアに広げてアプローチするのもアリだと思います。

7. 外部の研修に参加して内容をフィードバックする

目的:新たな知識や技術を学び、ユニット内で共有・実践することで、ケアの質を向上させる。

具体的な取り組み:

- 研修内容をユニット内で報告・共有し、実践に活かす

- 職員が外部研修に積極的に参加する機会を設ける

- 研修で得た知識を基に、ケア方法や業務手順の見直しを行う

それぞれの職員が興味のある研修を探して参加をして、それをミーティングなどで共有するのが良いです。自分が興味あることであれば、知識や技術も深まりやすいし、フィードバックすることで効率的に身に付きます。やっぱり人に教えることは最大の学びになりますからね。

記録・情報共有

8. ケース記録を増やす

目的:入居者さんの状態やケア内容を正確に記録し、チーム全体での情報共有を強化する。

具体的な取り組み:

- 日々のケア内容や入居者さんの変化を詳細に記録する習慣を定着させる

- 記録の質を向上させるための研修や指導を行う

- 記録を活用したカンファレンスやミーティングを定期的に開催する

内容は問わず、とにかく数を増やすところからスタートするのも良いかと思います。記録を入力する時間を捻出したり、習慣をつけることが最初のねらいです。

数が増えてきたら、良い記録、いまいちな記録などをみんなで話す機会を作ると、記録に対する認識を統一することができます。

コミュニケーション・接遇

9. ていねいな言葉使いをする

目的:入居者さんやご家族、職員間での円滑なコミュニケーションを図り、信頼関係を築く。

具体的な取り組み:

- 敬語や丁寧な言葉遣いを意識し、日常業務に取り入れる

- 接遇マナーに関する研修を定期的に実施する

- 職員同士でフィードバックを行い、接遇スキルの向上を図る

基本に立ち返ってあいさつから始めるのもイイかもしれません。職員同士のあいさつすらイイ感じにできない職員もいますからね。接遇全般で私は感じてしまいますが、何でこんなことまで教えなきゃいけないんだと思うようなことも、改めてていねいに教えていくのも大事だと思うようになりました。

まとめ

これらの目標は、ユニット内での話し合いや職員の得意分野を活かしながら設定することが重要です。具体的な数値目標や期限を設けることで、達成度の評価や振り返りがしやすくなります。また、定期的なミーティングで進捗を確認し、必要に応じて目標の見直しを行うことも効果的です。

一緒に働くメンバーのことを知れば知るほど

良い目標が立てられるかもしれませんね

この記事のコメント